Кубик на орбите

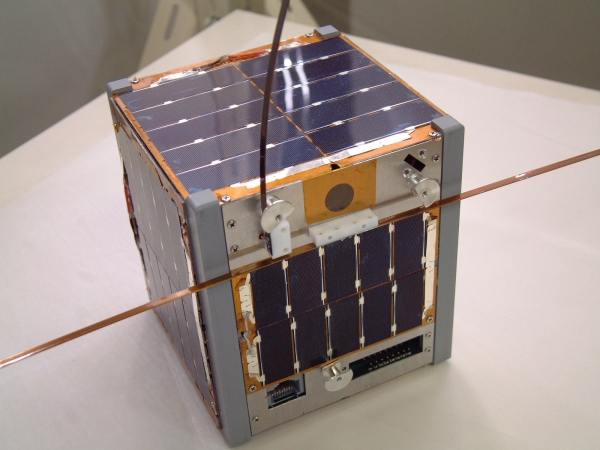

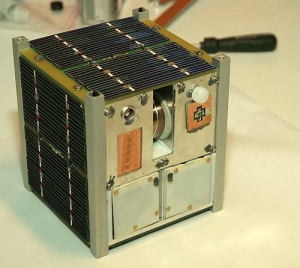

Международная космическая станция является одним из самых удобных средств запуска малых спутников. Пока крупные спутники или зонды требуют для своего запуска тяжелых ракет-носителей, наноспутник (так принято называть спутники массой до 10 кг) можно доставить на борт МКС вместе с другим грузом и потом «просто» выкинуть за борт. При этом не требуется использовать систему отделения, достаточно космонавту выйти на прогулку. Именно так в 2001 году был запущен первый российский наноспутник ТНС0 №1. К этому подходу присматриваются и создатели кубсатов.

Особенно активно за рубежом идея запуска спутников, помещающихся на ладони, со станции стоимостью 100 миллиардов долларов обсуждалась на последней, 25 ежегодной конференции, посвященной малым спутникам. Она каждый год проводится в Государственном университете Юты под эгидой Американского института астронавтики и аэронавтики (AIAA).

Кроме стоимости запуска, МКС имеет и научные преимущества. «Это действительно сложная область атмосферы. Здесь много чего происходит. И на самом деле, трудно казать, что же там творится», – размышляет Филип Андерсон, сотрудник Лаборатории космической динамики Университета Юты.

Андерсон в своем докладе сделал упор на нижние слои ионосферы и термосферы, обозначив их как плохо изученную границу между атмосферой и космосом. Эта область интересует и наших специалистов. В настоящее время в ОАО «РКС» (бывшее РНИИ КП) ведутся поисковые работы по созданию на базе аппаратов типа ТНС формации для изучения ионосферы. МКС может явиться отличной отправной точкой для таких аппаратов, поскольку она находится прямо над этими интересными слоями.

По словам Андерсона, МКС расположена так, что ее очень удобно использовать для реализации быстрых проектов, направленных на разрешение только что возникших вопросов. Например, заготовленный на станции кубсат может быть оперативно выпущен к месту изучения космического погодного явления, возмущающего атмосферу Земли.

Кроме российского сегмента, другие части станции также активно используются для запуска малых спутников. По словам Андерсона, это уже становится обычным явлением. Это говорит о важности исследований в данной области. Ведь при запуске со станции очень важно сделать так, чтобы запускаемый аппарат ей не угрожал. Именно поэтому ТНС0 №1 имел такую большую скорость: космонавт выкинул его с максимальной скоростью, лишь бы улетел поскорее и подальше от станции. Далее, надо разработать систему хранения кубсатов, которые в любой момент должны быть готовы отправиться на научное задание.

В последнее время все больший интерес проявляется к формациям спутников, в особенности малых. Если в такой формации, состоящей из кубсатов, один вышел из строя, его можно будет быстро заменить аппаратом, ожидающим на станции. Это значительно упрощает главную задачу формации – ее поддержания.

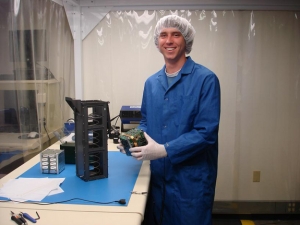

Одним из примеров является Лаборатория космических систем Университета Кентукки. Ее сотрудники активно используют кубсаты, запускаемые с борта МКС, в связки с суборбитальными проектами и воздушными шарами.

«В отношении того, как лучше планировать, компоновать и тестировать кубсаты наблюдается явный прогресс», – говорит заведующий лабораторией Джим Ламп.

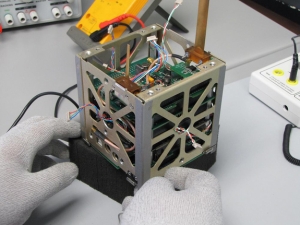

В лаборатории нашли также одно оригинальное решение. Можно не запускать кубсат вовсе. Для проведения экспериментов была разработана специальная платформа, на которой установленные кубсаты находятся внутри космической станции. Это позволяет проверять многие технологии (например, новые датчики и исполнительные органы системы ориентации), не теряя при этом спутник. Внутри станции присутствуют все условия космического полета, кроме условий вакуума. Это значит, что только системы терморегулирования и защиты от радиации (а также солнечные батареи) не могут быть проверены внутри. Ну и, разумеется, большая часть полезной нагрузки. Зато после проведения эксперимента космонавт может заменить проверяемый элемент на новый, ведь архитектура кубсатов стандартизирована. Эти работы давно включены в программу экспериментов на борту МКС.

Единственное, с чем трудно согласиться, так это с размышлениями Лампа о создании специальной легкой ракеты для доставки кубсатов на орбиту. В этом случае возрастет стоимость запуска, а кубсаты вряд ли приобретут такой большой вес в космической промышленности. Все же их возможности, даже при установке трех сразу (кубсаты имеют стандартную платформу, на которую можно установить 2 или 3 аппарата), недостаточны для большинства научных экспериментов. В частности, на систему ориентации и стабилизации накладываются очень жесткие ограничения сразу по размерам, энергопотреблению и стоимости. Такая система не сможет обеспечить точную ориентацию. Так что хотя крупные аппараты постепенно сдают позиции, уступая места формациям или даже одиночным малым спутникам, о наступлении эры кубсатов говорить рано. Они пока что остаются университетскими спутниками.

По материалам